絵に描いた餅ではなくて

朝の木陰。あれに見えるは!ほうきを持って何かを相談する様子が。そういえば,以前児童総会で話し合われていましたね。「ピカピカな宮浦小学校にしよう」と。先生方に言われずしてボランティアを始めようとする動きに違いない!!

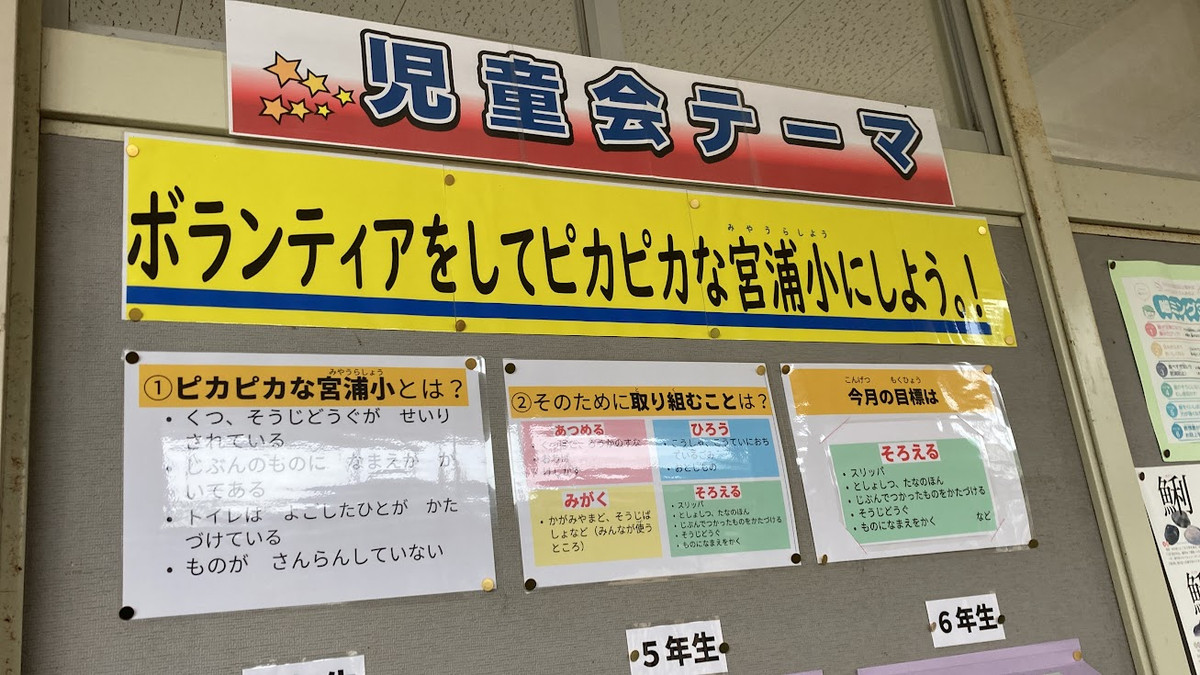

職員室前の廊下の掲示をふと思い出しますと,確かに!児童会テーマが。これは絵に描いた餅では無いわけです。やる?どうする?そういった葛藤の中からボランティアの難しさや葛藤を乗り越えた後の清々しさを感じていくことと思います。

職員室前の廊下の掲示をふと思い出しますと,確かに!児童会テーマが。これは絵に描いた餅では無いわけです。やる?どうする?そういった葛藤の中からボランティアの難しさや葛藤を乗り越えた後の清々しさを感じていくことと思います。

その葛藤を表すようなほうきの目が。やがて乾燥して,風が吹いて,多くのお子様方が気付かずしてその上を歩くことでしょう。でも,結果はどうあれ,自分は自分の行動を決められるし,その責任も自分のものなんだという大切なことを学んでいくわけです。

これは恐らく,何らかの調査を行っているもようです。空に背を向け,地面と向き合っています。梅雨の晴れ間の校庭には,水たまりぐらいしか無いと思うんですが。

これは恐らく,何らかの調査を行っているもようです。空に背を向け,地面と向き合っています。梅雨の晴れ間の校庭には,水たまりぐらいしか無いと思うんですが。

おやおや,調査が終わって向かって参ります進んできます。まだまだやってきます。ずんずん進んできます。一体どうしてしまったんでしょう。Gメン75でしょうか?にしては少し多すぎますね。いえいえ,あれは7人組でしたし。

おやおや,調査が終わって向かって参ります進んできます。まだまだやってきます。ずんずん進んできます。一体どうしてしまったんでしょう。Gメン75でしょうか?にしては少し多すぎますね。いえいえ,あれは7人組でしたし。

先生,よく見てください。目の前に立ちふさがったお子様。その掌をそっと見つめてみますと,おお!砂。でも,もっとよく見ますと小さな貝殻の粒が。「先生,地面の砂の大きさが水たまりと関係あるかもしれません」なるほど!理解。いや,理科!!少なくとも刑事ドラマよりドラマチックな日常を歩いているのが小学生のお子様なのです。

先生,よく見てください。目の前に立ちふさがったお子様。その掌をそっと見つめてみますと,おお!砂。でも,もっとよく見ますと小さな貝殻の粒が。「先生,地面の砂の大きさが水たまりと関係あるかもしれません」なるほど!理解。いや,理科!!少なくとも刑事ドラマよりドラマチックな日常を歩いているのが小学生のお子様なのです。

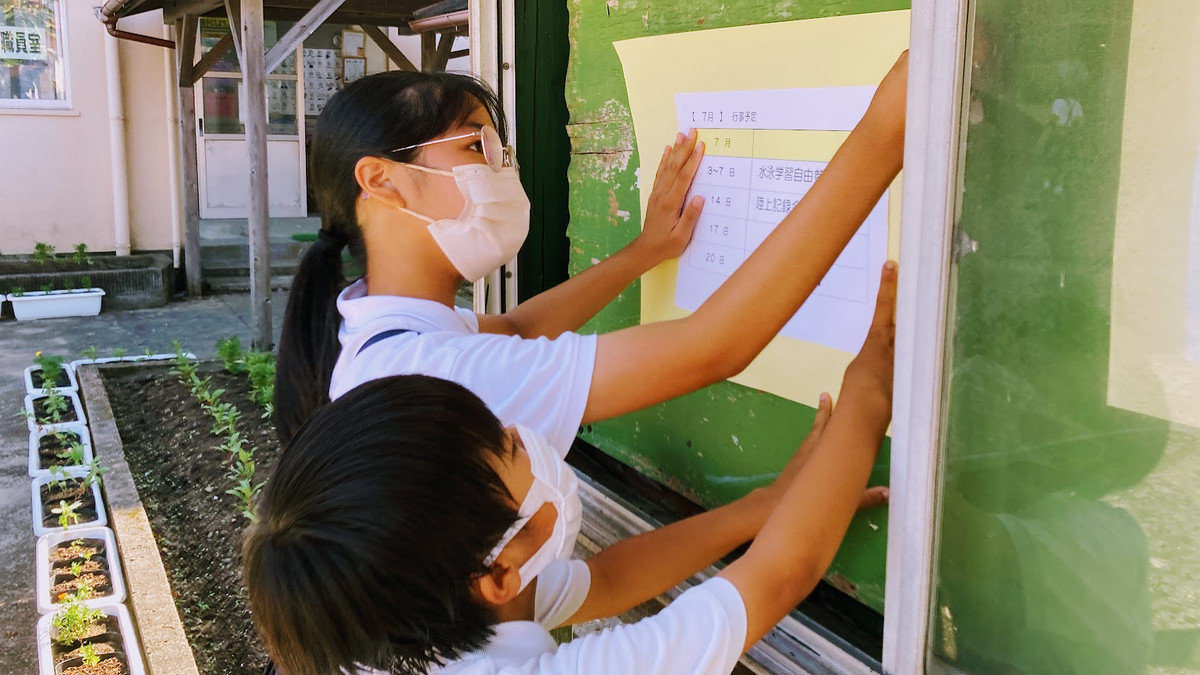

掲示板も自分たちで貼ります。でも,近すぎてまっすぐ貼れているかどうか不安だったようです。

掲示板も自分たちで貼ります。でも,近すぎてまっすぐ貼れているかどうか不安だったようです。

「あと5mm右側を上に。いいよ。貼れているよ」先生の優しい言葉が掛けられます。こういった日常に,小学2年生で習う長さの概念が用いられるんですね。適切な長さの感覚を学ぶには,貼物は優れた教材です。お三方,ありがとうございます。

「あと5mm右側を上に。いいよ。貼れているよ」先生の優しい言葉が掛けられます。こういった日常に,小学2年生で習う長さの概念が用いられるんですね。適切な長さの感覚を学ぶには,貼物は優れた教材です。お三方,ありがとうございます。

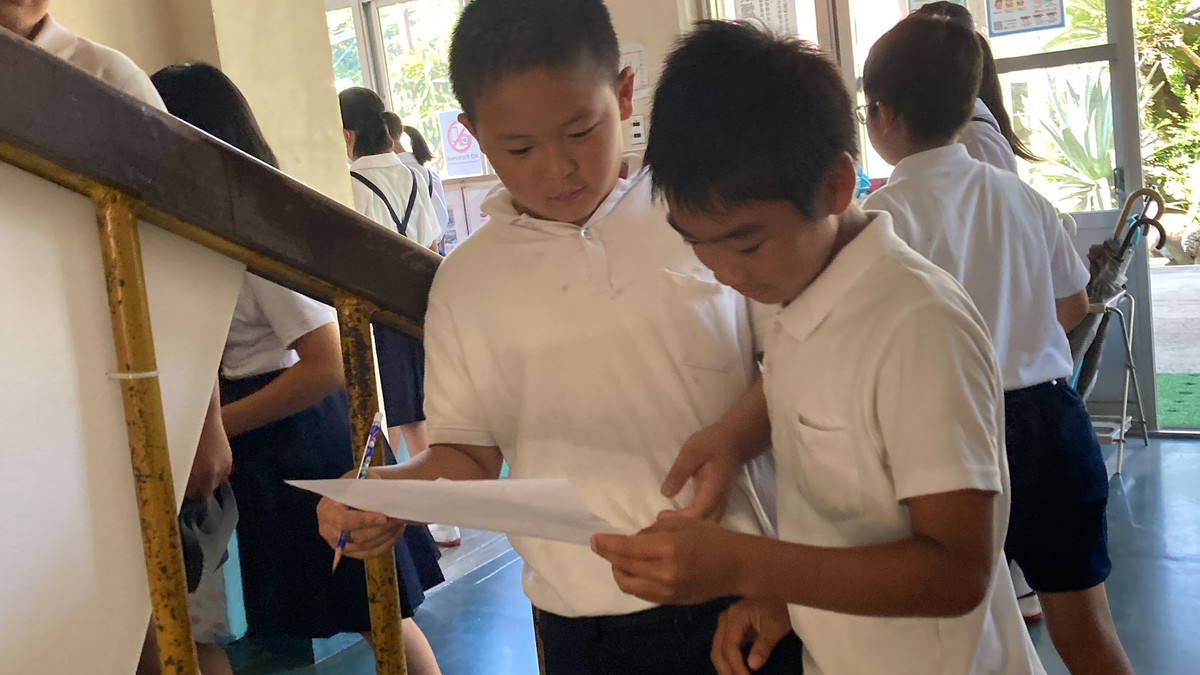

君たちは何の相談でしょう?非常に真剣な様子です。

君たちは何の相談でしょう?非常に真剣な様子です。

なるほど,靴箱をチェックしていらっしゃる。こういった日々の積み重ねが,お子様お一人お一人の自覚や,やる気を向上させているんですね。自分たちで並べることを決め,そして並んでいるかどうかはちゃんとアフターでチェックする。中々大人の社会でも難しいことを実践しているんですね。

なるほど,靴箱をチェックしていらっしゃる。こういった日々の積み重ねが,お子様お一人お一人の自覚や,やる気を向上させているんですね。自分たちで並べることを決め,そして並んでいるかどうかはちゃんとアフターでチェックする。中々大人の社会でも難しいことを実践しているんですね。

何気ない日常が,明日も,その次も続きます。そういう日常を,ありきたりですが平和と呼ぶのでしょう。これからもお子様の傍に何気なく寄り添っていられたらと思います。平和を絵に描いた餅にしない為にも。