びっくり!!山本貴志さんの演奏!!

世界的ピアニスト 山本貴志さんが本校を訪れ,ピアノ演奏をしてくださいました!!

【プロフィール】

1983年4月12日、長野県生まれのクラシック・ピアニストで,2004年に国際音楽コンクールで世界3位,2005年には,5年に1度しか行われないピアノの最高峰,ショパン国際ピアノコンクールで世界4位(日本人では1位)を受賞。

画像をクリックしますと,「山本貴志さんwith宮浦小学校校歌」にとびます!!

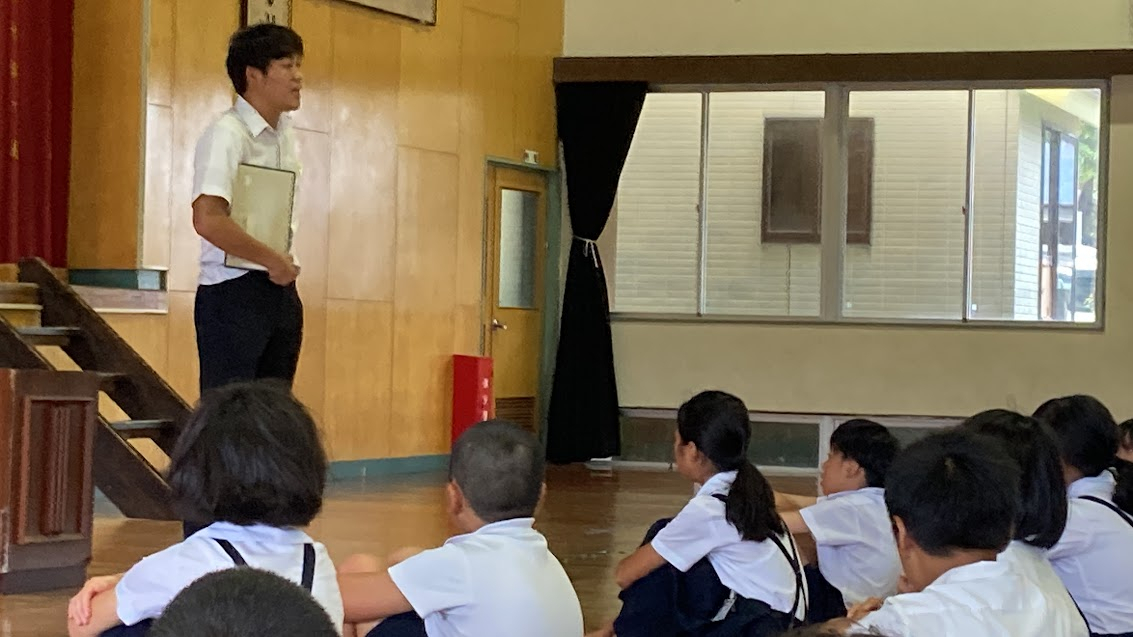

4歳のころ,ピアノを弾いている人を見て「ぼくもやりたい!」それがピアノを始めたきっかけなんだそうです。子どものころから好きだったショパンの幻想即興曲。実にタッチが見事。鍵盤が吸い付くようでした。

ポーランドで修行されたその腕前を遺憾なく披露なさいました。言葉を発しない。ただ聴いているだけのお子様でしたが,ある種ポーランドの風が体育館に吹きわたっていたように思います。今日しか聞けないその曲に集中し入り込める。そんな空気を何だか初めて感じました。

リサイタルの御案内↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓【まだ間に合うかも!お急ぎください!!】

https://eplus.jp/s/image/389298/0001/000/pdf/20230606142041033.pdf

どんよりとした曇り空の下。キャメラと三脚。大地を踏みしめるギョサンのあなた様はひょっとして!?

どんよりとした曇り空の下。キャメラと三脚。大地を踏みしめるギョサンのあなた様はひょっとして!? 卒業アルバム作製の季節。運動会前のショットを撮影します。秋~冬に掛けて,またまた大きくなることでしょう。今この瞬間というのは実は既に取り戻せなくて。「流れる雲よりもはやく僕ら変わっていくけど,忘れない。君と歩いた永遠のあの景色を(松下奈緒)」。

卒業アルバム作製の季節。運動会前のショットを撮影します。秋~冬に掛けて,またまた大きくなることでしょう。今この瞬間というのは実は既に取り戻せなくて。「流れる雲よりもはやく僕ら変わっていくけど,忘れない。君と歩いた永遠のあの景色を(松下奈緒)」。 陸上記録会のリレーメンバーによる練習も真剣味を帯びてきました。走りたいという気持ちは大人も子供も一緒なんですよね。練習前は,腰やひざが痛くならないように,しっかりと準備体操を行いましょう。

陸上記録会のリレーメンバーによる練習も真剣味を帯びてきました。走りたいという気持ちは大人も子供も一緒なんですよね。練習前は,腰やひざが痛くならないように,しっかりと準備体操を行いましょう。 バトンパスの技能を高めることで,数秒間タイムを縮めることができます。「はいっ」という声掛け,とても大切な声の力ですね。

バトンパスの技能を高めることで,数秒間タイムを縮めることができます。「はいっ」という声掛け,とても大切な声の力ですね。

こちらは屋久島の特産物タンカン農家のI様の授業。タンカンについてのお話を頂きました。タンカンは高温を好む亜熱帯性の柑橘(かんきつ)類で,果肉は柔らかく多汁!いやあ,書いているだけで唾液が……。お話の最後にタンカンジュースを頂きました。実に美味しかった~!!ありがとうございました!

こちらは屋久島の特産物タンカン農家のI様の授業。タンカンについてのお話を頂きました。タンカンは高温を好む亜熱帯性の柑橘(かんきつ)類で,果肉は柔らかく多汁!いやあ,書いているだけで唾液が……。お話の最後にタンカンジュースを頂きました。実に美味しかった~!!ありがとうございました! ムムムっ,こちらのノートには「摘んだばかりの茶葉」「手摘みの様子」などのメモが……。これはまさに「お茶」に関する授業のノートですね。それにしてもこのお子様,「つむ」という言葉を漢字でメモできている!!そして後で見たとき分かりやすいように定規を使っている!やりますね!

ムムムっ,こちらのノートには「摘んだばかりの茶葉」「手摘みの様子」などのメモが……。これはまさに「お茶」に関する授業のノートですね。それにしてもこのお子様,「つむ」という言葉を漢字でメモできている!!そして後で見たとき分かりやすいように定規を使っている!やりますね! お茶農家のF様を講師に,屋久島の隠れた名産品の一つ。それは「お茶」なんです。国際有機認証エコサート,そして国内JAS有機認証を取得し、『有機栽培』によるお茶の生産を行っていらっしゃいます。紙コップの中には発酵の行程を経た「紅茶」が!こちらも実に薫り高かったです!!ありがとうございました!

お茶農家のF様を講師に,屋久島の隠れた名産品の一つ。それは「お茶」なんです。国際有機認証エコサート,そして国内JAS有機認証を取得し、『有機栽培』によるお茶の生産を行っていらっしゃいます。紙コップの中には発酵の行程を経た「紅茶」が!こちらも実に薫り高かったです!!ありがとうございました! こちらは外国語科の授業のひとまく。というか,授業をはじめようと入ったその教室の黒板にご覧の文字が。(ぼやかしているところに教師の名前が書かれていて)素敵です。教師は何かを授ける存在でもあり,お子様から頂く存在でもある。この板書一つでまた燃えるのが教師なんです。

こちらは外国語科の授業のひとまく。というか,授業をはじめようと入ったその教室の黒板にご覧の文字が。(ぼやかしているところに教師の名前が書かれていて)素敵です。教師は何かを授ける存在でもあり,お子様から頂く存在でもある。この板書一つでまた燃えるのが教師なんです。 着々と進んでおります。運動会練習。実は今週末から随分と朝が過ごしやすくなるようです。ぴんと立てた指の先には天井。体育館の向こう側には未来が見えます。

着々と進んでおります。運動会練習。実は今週末から随分と朝が過ごしやすくなるようです。ぴんと立てた指の先には天井。体育館の向こう側には未来が見えます。 ダンスの練習が終わって。「だれか手伝ってくれますか?」の声にいち早く反応した男子2人。尊い姿です。写真には写っていませんが,4年生の女子も2人ほどちらちらとみていました。私,いつも書いていますが,やろうと思ってくれただけでボランティア。そのやる気を頂きましたよ!

ダンスの練習が終わって。「だれか手伝ってくれますか?」の声にいち早く反応した男子2人。尊い姿です。写真には写っていませんが,4年生の女子も2人ほどちらちらとみていました。私,いつも書いていますが,やろうと思ってくれただけでボランティア。そのやる気を頂きましたよ!

いつもすごいなと。何がって?それぞれの子どもたちが,「何を弾くのか」という意思を明確に指揮者に伝えることです。指揮者の厳しさに臆さない。そこが好きですね。つまり,人から厳しくされる必要のない,自分に対して厳しさをもっている集団。そこが好きです。

いつもすごいなと。何がって?それぞれの子どもたちが,「何を弾くのか」という意思を明確に指揮者に伝えることです。指揮者の厳しさに臆さない。そこが好きですね。つまり,人から厳しくされる必要のない,自分に対して厳しさをもっている集団。そこが好きです。

何と,船長さんが降りてきてくださいました!一度沖縄に行ったナショナルジオグラフィック号でしたが,再び屋久島に戻ってきました。中々ない経験ですね。恐らくこれが一期一会。ああっ,人生って!!だから大切なんです。この瞬間を生きることが!

何と,船長さんが降りてきてくださいました!一度沖縄に行ったナショナルジオグラフィック号でしたが,再び屋久島に戻ってきました。中々ない経験ですね。恐らくこれが一期一会。ああっ,人生って!!だから大切なんです。この瞬間を生きることが!

おっと,校舎の裏にある農園。このうねの中には何が入っているのでしょう?ヒントはおいどん,せごどん,桜島。そう,真っ白なあの野菜が,冬を楽しみに待っています。

おっと,校舎の裏にある農園。このうねの中には何が入っているのでしょう?ヒントはおいどん,せごどん,桜島。そう,真っ白なあの野菜が,冬を楽しみに待っています。 朝晩は少しだけ涼しくなりつつある宮之浦。ボランティアをする3人の声が,涼やかな森の中にこだまします。一学期にみんなでした約束「ピカピカな宮浦小学校にする」そのことを今日も実践します。気のせいか,木の精たちも嬉しそうです。

朝晩は少しだけ涼しくなりつつある宮之浦。ボランティアをする3人の声が,涼やかな森の中にこだまします。一学期にみんなでした約束「ピカピカな宮浦小学校にする」そのことを今日も実践します。気のせいか,木の精たちも嬉しそうです。

勿論この浮き輪は人命救助に使うものです。暑い中でありましたが,真剣な表情で聞き入っています。お巡りさんの説明に「こうやってまもってくださっているんだなあ」と,たくさんの感謝の気持ちをお手紙にまとめることができました。。

勿論この浮き輪は人命救助に使うものです。暑い中でありましたが,真剣な表情で聞き入っています。お巡りさんの説明に「こうやってまもってくださっているんだなあ」と,たくさんの感謝の気持ちをお手紙にまとめることができました。。

ここは宮浦小学校の家庭科室。ああっ,これはコーヒーの香りではありませんか!!そうです。本日は第2回家庭教育学級「おいしいコーヒーの淹れ方教室」でした。講師は

ここは宮浦小学校の家庭科室。ああっ,これはコーヒーの香りではありませんか!!そうです。本日は第2回家庭教育学級「おいしいコーヒーの淹れ方教室」でした。講師は 特定の生産国の「気候」、「土壌」、「人」で作られた「スぺシャルティコーヒー」について学び,併せてとても安い労働賃金でコーヒー豆の栽培が行われている現状があり,だからこそ「フェアトレード」(公平な貿易)が大切なんだということを知ることができました。

特定の生産国の「気候」、「土壌」、「人」で作られた「スぺシャルティコーヒー」について学び,併せてとても安い労働賃金でコーヒー豆の栽培が行われている現状があり,だからこそ「フェアトレード」(公平な貿易)が大切なんだということを知ることができました。

いやはや。実にかぐわしいかおりです。参加者の方々の笑顔もとても印象的でした。コーヒーの歴史や文化・地理的な背景を教えていただいたことで,かおりの向こうにペルーやインドでコーヒー豆の栽培に携わっている方々の笑顔を少しだけ想像できました。ありがとうございました。

いやはや。実にかぐわしいかおりです。参加者の方々の笑顔もとても印象的でした。コーヒーの歴史や文化・地理的な背景を教えていただいたことで,かおりの向こうにペルーやインドでコーヒー豆の栽培に携わっている方々の笑顔を少しだけ想像できました。ありがとうございました。

こちらは「走り幅跳び用のコース」を整地していただいています。長い間水たまりや地面の凹凸が懸案になっていました。本当に大変暑い中での作業でしたが,やっぱりそこはプロ集団!わずか4時間ほどで見事なコースを整地していただきました。

こちらは「走り幅跳び用のコース」を整地していただいています。長い間水たまりや地面の凹凸が懸案になっていました。本当に大変暑い中での作業でしたが,やっぱりそこはプロ集団!わずか4時間ほどで見事なコースを整地していただきました。

測量計の登場!絶対に児童・教員だけではできない作業を可能にするんですねえ!

測量計の登場!絶対に児童・教員だけではできない作業を可能にするんですねえ!

屋根が少し低く作ってあります。屋根の梁にジャンプ!届いたよ,ほら。身近なものを使って自分の成長ぶりを確かめるんですね。よく見られる光景です。

屋根が少し低く作ってあります。屋根の梁にジャンプ!届いたよ,ほら。身近なものを使って自分の成長ぶりを確かめるんですね。よく見られる光景です。 それにしても暑いです。見事に日陰を利用しています。「今日は何して遊ぼうか?」昼下がりのひと時。宮浦は今日もゆっくりと時間が流れています。

それにしても暑いです。見事に日陰を利用しています。「今日は何して遊ぼうか?」昼下がりのひと時。宮浦は今日もゆっくりと時間が流れています。 こちらは鬼ごっこです。「教頭先生もやろ!」とお誘いを頂きました。嬉しい気持ちでいっぱいでしたが,あいにく腰の具合が,,,と,丁重にお断りさせて頂きました。

こちらは鬼ごっこです。「教頭先生もやろ!」とお誘いを頂きました。嬉しい気持ちでいっぱいでしたが,あいにく腰の具合が,,,と,丁重にお断りさせて頂きました。 ムムムっ,これは……。黄色と黒の丸い物体。そう,ドッジボール,しかも公式のドッジボールではありませんか。

ムムムっ,これは……。黄色と黒の丸い物体。そう,ドッジボール,しかも公式のドッジボールではありませんか。 いやはや,元気です。ボールを見ると子犬のように追いかけたくなる私ですが,自らの腰のために自重いたしました。お子様の元気な姿を見ているだけで,私も元気を頂いたような気持になります。ただ遊んでいるように見えますが,こうやってボールを触り,投げ,避けることで自らの成長ぶりを確かめているんだろうなあと思うのです。

いやはや,元気です。ボールを見ると子犬のように追いかけたくなる私ですが,自らの腰のために自重いたしました。お子様の元気な姿を見ているだけで,私も元気を頂いたような気持になります。ただ遊んでいるように見えますが,こうやってボールを触り,投げ,避けることで自らの成長ぶりを確かめているんだろうなあと思うのです。

ムムムっ!なるほど,金色の稲穂。これはよく実りました!刈らずにはいられません。

ムムムっ!なるほど,金色の稲穂。これはよく実りました!刈らずにはいられません。 刈り取る位置は地面から5~6cmほどの場所です。鎌を持ち、稲の株をもう一方の手で握って、順番に刈り取りながら移動します。 5~6株で手がいっぱいになると地面に置きます。 これを「一手刈り」といい、もう1回の分と合わせた「二手刈り」で一把(いちわ)というそうです。

刈り取る位置は地面から5~6cmほどの場所です。鎌を持ち、稲の株をもう一方の手で握って、順番に刈り取りながら移動します。 5~6株で手がいっぱいになると地面に置きます。 これを「一手刈り」といい、もう1回の分と合わせた「二手刈り」で一把(いちわ)というそうです。

刈り取った稲穂は,10〜12株分で1つの束にして括ります。3〜4本の藁で稲の根本付近を1周させてねじりながら締めていきます。しかしながら,中々簡単にはいきません。今日一番難しい作業となったようです。

刈り取った稲穂は,10〜12株分で1つの束にして括ります。3〜4本の藁で稲の根本付近を1周させてねじりながら締めていきます。しかしながら,中々簡単にはいきません。今日一番難しい作業となったようです。 互いに見せ合い,そして教え合います。はじめはうまくいかなくても,上手に見守り,上手に手放してあげることで,自分たちで教えてもらったスキルを伝播していきます。こうやってカメラを構えるのではなく,お子様に手を貸して教えたい。でも,ここは我慢。

互いに見せ合い,そして教え合います。はじめはうまくいかなくても,上手に見守り,上手に手放してあげることで,自分たちで教えてもらったスキルを伝播していきます。こうやってカメラを構えるのではなく,お子様に手を貸して教えたい。でも,ここは我慢。

中秋の秋。。。ではないですね,集中。もの凄く集中していたと思います。

中秋の秋。。。ではないですね,集中。もの凄く集中していたと思います。 上手にできています!。

上手にできています!。

稲をはさがけするにはコツがあります。束を真ん中で割って掛けるのではなく、7:3あるいは8:2くらいの割合で割って互い違いに掛けていくと,たくさんの束を掛けることができます。それにしましても,こんなに収穫することができました。

稲をはさがけするにはコツがあります。束を真ん中で割って掛けるのではなく、7:3あるいは8:2くらいの割合で割って互い違いに掛けていくと,たくさんの束を掛けることができます。それにしましても,こんなに収穫することができました。 ここで記念撮影~。なぜピースではないか?はい。お答えします。お茶碗何倍分のお米がとれるでしょう?の予想をハンドサインしてもらっています。じ,じ,じ,十杯分!教頭先生は1杯取れたらすごいなあって,思っています。「一日で玄米四合と味噌と少しの野菜を食べています(宮沢賢治:一部引用)。」なんてな。

ここで記念撮影~。なぜピースではないか?はい。お答えします。お茶碗何倍分のお米がとれるでしょう?の予想をハンドサインしてもらっています。じ,じ,じ,十杯分!教頭先生は1杯取れたらすごいなあって,思っています。「一日で玄米四合と味噌と少しの野菜を食べています(宮沢賢治:一部引用)。」なんてな。 忘れてはならないゲストの先生方とのショット。本当にいつもありがとうございます!!今後,1週間ほど乾燥させます。「稲穂のにおいがする~!」と,またまた五感全てを使って秋を感じ取る姿,宮浦っ子の秋の一日をお届けしました。

忘れてはならないゲストの先生方とのショット。本当にいつもありがとうございます!!今後,1週間ほど乾燥させます。「稲穂のにおいがする~!」と,またまた五感全てを使って秋を感じ取る姿,宮浦っ子の秋の一日をお届けしました。

走り幅跳び用のコースは,でこぼこがひどく,機械で削っていただく予定になっています。まずは応急処置をしたいと,運動委員会の子どもたちが地ならしを行っています。暑い中でしたが,子どもたちはこういった作業,喜々としてやりますね。

走り幅跳び用のコースは,でこぼこがひどく,機械で削っていただく予定になっています。まずは応急処置をしたいと,運動委員会の子どもたちが地ならしを行っています。暑い中でしたが,子どもたちはこういった作業,喜々としてやりますね。

新学期が始まり,いきなり理科の実験!?ではありません。ムムムっ,これは一体何をしているのでしょう。そう,小学2年生の算数科で学ぶ「かさ」と「体積」です。算数で屋外!?それも奇想天外!つい得意のラップが出てしまいました。

新学期が始まり,いきなり理科の実験!?ではありません。ムムムっ,これは一体何をしているのでしょう。そう,小学2年生の算数科で学ぶ「かさ」と「体積」です。算数で屋外!?それも奇想天外!つい得意のラップが出てしまいました。 いや,まっ,一杯どうぞ,どうぞ!ではありません。「体積」の意味理解という分野の学習ですので,こういった生活体験が一番。物体の中にどれだけの物質が詰まっているか?それを表すのが「かさ」であることを理解しようとしています。

いや,まっ,一杯どうぞ,どうぞ!ではありません。「体積」の意味理解という分野の学習ですので,こういった生活体験が一番。物体の中にどれだけの物質が詰まっているか?それを表すのが「かさ」であることを理解しようとしています。 体積を計算するために、子供たちは「ます」を使ったかさの測り方を学びます。このとき、液体の量を表すのに「L」「dL」「mL」といった単位を使うんですね。この写真から想像するに,お料理をする時にかなり役立つスキルになっていくような気がしますよね。

体積を計算するために、子供たちは「ます」を使ったかさの測り方を学びます。このとき、液体の量を表すのに「L」「dL」「mL」といった単位を使うんですね。この写真から想像するに,お料理をする時にかなり役立つスキルになっていくような気がしますよね。 最後に、体積の単位変換に取り組みます。子供たちは異なる単位で変換する方法を学び、数学的なスキルを養います。たとえば、1リットルがいくつのミリリットルに相当するかを理解することができるようになります。だんだん計り方もさまになってきていますもんね!

最後に、体積の単位変換に取り組みます。子供たちは異なる単位で変換する方法を学び、数学的なスキルを養います。たとえば、1リットルがいくつのミリリットルに相当するかを理解することができるようになります。だんだん計り方もさまになってきていますもんね! 全校児童が注目するというのはこういうことなんです。

全校児童が注目するというのはこういうことなんです。 視線の先を見据えながら,2学期の目標を伝えてくれました。そんな児童代表の2人に,心から拍手を送りました。なりたい自分になる。そのために学校の運動や毎日の勉強があるんだよね。そうだ,そうなんだ。

視線の先を見据えながら,2学期の目標を伝えてくれました。そんな児童代表の2人に,心から拍手を送りました。なりたい自分になる。そのために学校の運動や毎日の勉強があるんだよね。そうだ,そうなんだ。 そんな児童代表の言葉を聴きながら,いろいろなことを考えたことでしょう。みんな,じぶんなりのやり方で,自分らしく,少しずつでいいから,なりたい自分になっていこう。

そんな児童代表の言葉を聴きながら,いろいろなことを考えたことでしょう。みんな,じぶんなりのやり方で,自分らしく,少しずつでいいから,なりたい自分になっていこう。 表彰式も行いました。

表彰式も行いました。

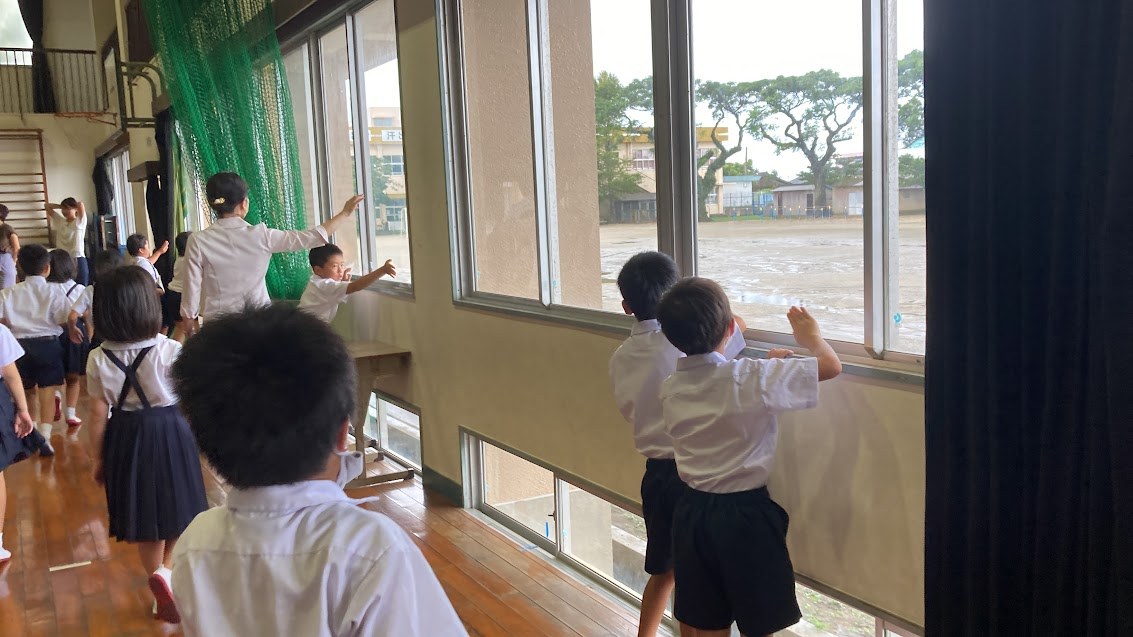

会が終わると我先にと会場の跡片付け(写真:窓閉め)に取り掛かります。「先生,見て見て!」そんな気持ちも伝わりますし,「やろうと思ったんだけどなあ」そんなあなたの気持ちも分かります。やろうと思ったことが素晴らしいんです!!

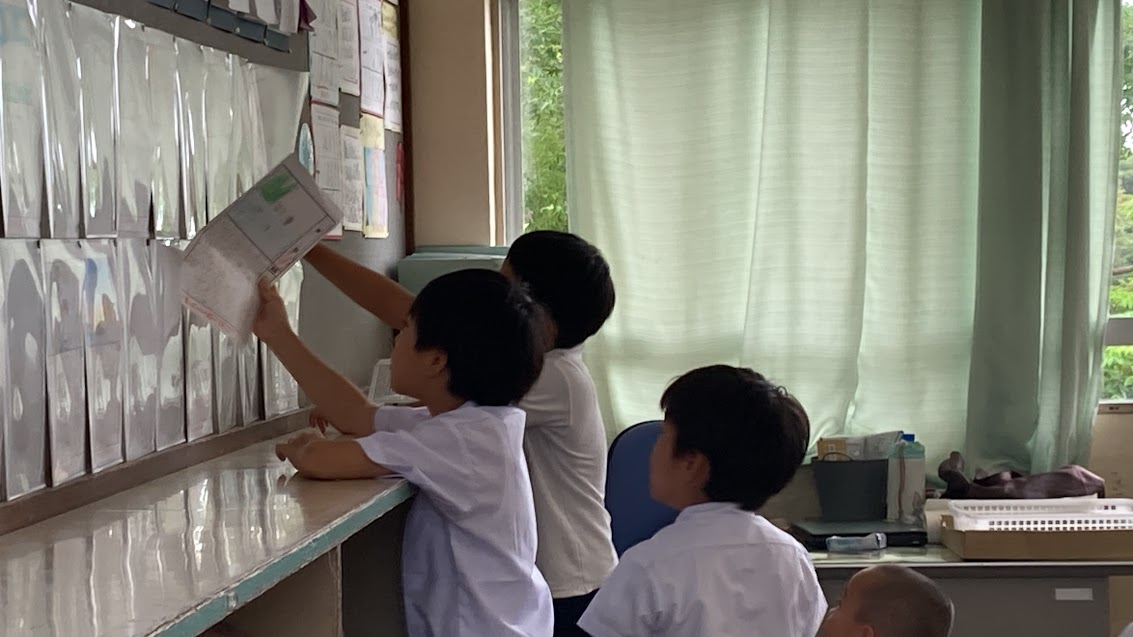

会が終わると我先にと会場の跡片付け(写真:窓閉め)に取り掛かります。「先生,見て見て!」そんな気持ちも伝わりますし,「やろうと思ったんだけどなあ」そんなあなたの気持ちも分かります。やろうと思ったことが素晴らしいんです!! 夏の思い出を教室の掲示ブースに。どんな経験も,今の自分を創っている大切な思い出です。友達の作品を鑑賞しながら,自分ではない,友達の経験に思いを馳せます。

夏の思い出を教室の掲示ブースに。どんな経験も,今の自分を創っている大切な思い出です。友達の作品を鑑賞しながら,自分ではない,友達の経験に思いを馳せます。 さあ,2学期が始まります。はりきっていきましょう!何気ないことで、笑顔がこぼれる瞬間があることを忘れずに。

さあ,2学期が始まります。はりきっていきましょう!何気ないことで、笑顔がこぼれる瞬間があることを忘れずに。